Inschriftenkatalog: Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 91: Hersfeld-Rotenburg (2015)

Nr. 317 Untergeis (Neuenstein), Evangelische Kirche 1621

Beschreibung

Glocke, die im Osten des verschieferten Haubendachreiters im Westen der Kirche hängt. Die große Glocke mit zopfartig gezierter Henkelkrone ist an der Schulter mit vier Inschriftenzeilen zwischen Doppelstegen beschriftet, die einzelnen Zeilen sind von einfachen Stegen getrennt. Am Wolm Stegbündel, an der Schärfe Doppelsteg. Als Worttrenner dienen Tatzenkreuze, von denen vier übereinander den Beginn der Zeilen anzeigen; weitere unspezifische, aber meist quadrangelähnliche Zeichen stehen auf der Grundlinie und auf der Zeilenmitte.

Maße: H. 100, Dm. 122, Bu. 1,1 cm.

Schriftart(en): Kapitalis, erhaben.

- 1

+ EHRE SEYa) GOT IN DER HOHEb) . VND FRIDE AVF ERDEN . VNT DEN MENSCHEN . EIN WOLGEFALLEN . LVCE · 2 · CAP:1) +IM NAMEN DES HERN JHESV CHRISTI WARD ICH GEGEOSSEN +AVS DEM HEISSEN OFEN BIN ICH GEFLOSSENc)

- 2

+ IVNG HEN SCHWALM. MARGREDA SEIN EHLICHE HAVSFRAW VND PATRON DISER GLOCKEN + IOHANNES PLETSCH · PRETOR + HENNERICVS KLEE PASTOR + CAROLVS VLRICH · IN MANSBACH · ARTIVEXd) + M. DC. XXI. +

- 3

+ HEN SCHWALM + HANS BEYERa) + IACOB SPILN + DER GEMEIN VORSTHERd) . IOHANNES NIDIG + HEN OPFERe) + BECKER HEN APEL + HANS BOLTZ + HEN GREBE + CVNTZ BECKER + HANS GERBEd) + HERMAN GREBE + +

- 4

+ HERMANN ROSBACH + IOST ECKHART + HEN STEFFEN . HEIMBVRGER +ANNO DOMINI + M. DC. XXI. + 1621 + + + + +

Versmaß: Deutsche Reimverse (1).

Textkritischer Apparat

- Über dem Y ein Punkt.

- Der Umlaut ggf. durch einen Punkt im Inneren des O angezeigt.

- GEGOSSEN Untergeis .

- Sic!

- Nach den drei Gemeindevorstehern folgen Namen von Personen, die am Ende mit dem Begriff Heimburger charakterisiert werden. Die Glocke von 1591 in Asmushausen (Nr. 227) nennt ebenfalls die zum Zeitpunkt des Gusses verantwortlichen Personen, darunter auch den OPFERMAN. Möglicherweise ist hier der Text trotz der gliedernden Funktion der Tatzenkreuze in Unordnung geraten, so daß Johannes Nidighen/Nidingen vielleicht als „Opfermann“ genannt ist.

Anmerkungen

- Lk 2,14.

- Vgl. HStA Marburg, Best. 104, Nr. 108 (diverse Bestallungen 1618–1626).

- Die Zusammenstellung bei Eichler, Handbuch 266–272 beginnt erst mit der dritten Generation.

- Ebd. 266 u. Walter, Glockenkunde 892 zu Ambrosius Ulrich, der im Jahr 1666 die zweite Glocke (Dm. 138 cm) für die Stadtkirche von Hersfeld goß und 1676 eine Glocke in Schlitz, vgl. Puthz, Zeugnisse 65, 68. Die Hersfelder Glocke von 1666 (12/21/92B) zeigt die Inschrift begleitende Friese und Buchstaben, die immerhin im Typus mit denen von 1621 verwandt sind, aber über weit weniger ausgeprägte Sporen und einen eher runden Querschnitt verfügen. Carl Ulrich goß angeblich drei zeitnahe Glocken im Fuldischen, vgl. Sturm, Bau- und Kunstdenkmale der Stadt Fulda 1156.

Nachweise

- Untergeis.

Zitierhinweis:

DI 91, Hersfeld-Rotenburg, Nr. 317 (Sebastian Scholz und Rüdiger Fuchs), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di091mz14k0031704.

Kommentar

Die umfangreiche Inschrift umfaßt mehrere sonst selten zusammen vorkommende Thematiken, nämlich Bibelzitat, poetische Glockenrede, das Stifterpaar, den Gießer samt Gußort, die Verantwortlichen in kirchlicher und ziviler Gemeinde (vgl. Nr. 227). Nur bei den Honoratioren und dem Gießer sind die Vornamen latinisiert und die Amts- und Berufsbezeichnungen in Latein wiedergegeben. Die Inschrift steht so in guter lutherischer Tradition. Die Namen müssen allerdings noch aufgearbeitet und zugeordnet werden. Johannes Pletsch war zur fraglichen Zeit Schultheiß im benachbarten Obergeis, dem Zentrum des Amtes Geis.2)

Der Gießer ist für den Ort Mansbach (Hohenroda) bisher nicht nachgewiesen. Das abgelegene Dorf im Osten des Landkreises Hersfeld-Rotenburg war zwar der Sitz eines gleichnamigen Niederadelsgeschlechtes (Nrr. 151, 155, 160, 187 f.), doch kann es im Gußjahr kaum ständiger Sitz einer Glockengießerei gewesen sein, der sich normalerweise in wirtschaftlichen Zentren findet. Allerdings ist die Gießerfamilie Ulrich keine unbekannte.3) Im Bearbeitungsraum kennt man Carl (um 1620 und 1666) und Ambrosius Ulrich (* um 1610, nachgewiesen 1652), unter anderem als Bürger in Hersfeld und letzteren als Gießer ebendort.4) Die jüngeren Familienmitglieder wanderten von Hersfeld und Homburg (Efze) nach Nordosten, nach Laucha (Unstrut, Burgenlandkreis) und Apolda (Lkr. Weimarer Land).3)

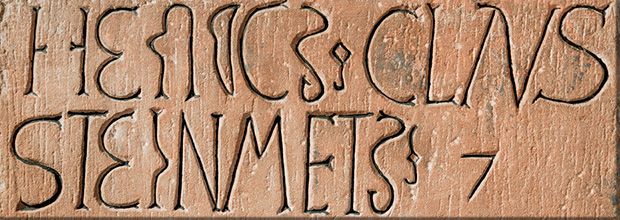

Für die Beurteilung und Einordnung der an Zier armen Glocke können die auffälligen Buchstabenformen herangezogen werden, obwohl der Bestand von einigen Unsauberkeiten des Gusses beeinträchtigt ist. Als hilfreich erweist sich die Beobachtung, daß der Gießer nur wenig Modelvarianten benutzt hat, so eine größere (dreimal am Beginn der Zeilen) und eine kleinere Version des Tatzenkreuzes, bei welchem die kleinere durch ein zusätzliches dünnes Andreaskreuz variiert ist. An Eigenheiten der weitgehend mit prägnanten Sporen versehenen Buchstaben sind für Vergleiche zu Vorläufern und zu jüngeren Gießern der Familie festzuhalten: die breiten, weit geöffneten A mit geknicktem Mittelbalken, die E mehrfach mit gekerbtem oberem Balkenende (Produktionsfehler?), die aus dem Kreisbogen geschnittenen G mit weit nach innen gestellter Cauda, die H mit Halbnodus am Balken unten, die sehr schmalen M mit knappstem Mittelteil, die spitzovalen O, die R mit langer geschwungener Cauda, die gedrückten und leicht nach rechts geneigten S mit betontem unterem Bogen.