Inschriftenkatalog: Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 91: Hersfeld-Rotenburg (2015)

Nr. 201† Bad Hersfeld, Stiftskirche/Stiftsruine 1581

Beschreibung

Memorialbild für den gelehrten Mathematiker Friedrich Risner, offenbar zusätzlich zur Grabplatte (Nr. 199) vom amtierenden Abt Ludwig Landau gestiftet. Es handelte sich wohl um ein Gemälde im Westen der Kirche, das aus einem Bild, einem Porträt(?) des kürzlich Verstorbenen, einem Stiftungsvermerk (A) und einem Lobpreis des Gelehrten (B) bestand: „in pariete versus occasum ejus icon hodie videnda atque epitaphium“, marginal mit Verweiszeichen fortfahrend „quod ita habet“, woran sich ein Text in Majuskeln und einer in gemeiner Schreibschrift anschließt. Nur anhand der Beschreibung „in pariete“ kann das Überlieferte hypothetisch als Gemälde aufgefaßt werden. Vergleichbare Stellen stehen für den Gewährsmann nicht zur Verfügung.

Nach Schlegel.1)

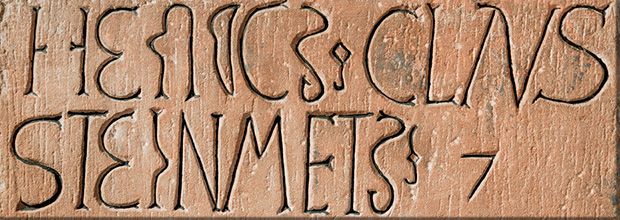

Schriftart(en): Kapitalis.2)

- A

MONVMENTVM HOC R(EVEREN)DISS(IMVS) PRINCEPS AC D(OMI)NVS D(OMI)NVS LVDOVICVS CONFIRMATVS ABBAS ECCLESIAE HERSFELD(ENSIS) INSIGNI ET PRAESTANTISS(IMO) MATHEMATICO FRIDERICO RISNERO HONORIS ERGO POSVIT ANNO DOMINI 1581

- B

QVI SOPHIAE STVDIIS ET MVLTO NOTIOR VSVa)DOCTRINAE CVNCTAS HAVSERAT VNVS OPESREGIA PARRHISIIS VT LAVDE CATHEDRA DOCENTEMSCITA SYRACOSIIb) FERRETc) AD ASTRA SENISHIC POST LONGA GRAVIS FRIDERICVS TAEDIA MORBIRISNERVS POSVIT CORPORIS EXTA SVIQVANTAd) VIRVM GRAVITAS QVAM PRVDENS MENTIS ACVMENORNAVIT NEMO DIXERIT OREe) SATISVNDE VELVT LAMPAS GERMANI LVCIDA COELIFVLSIT AD EOASf) OCCIDVASQVE DOMOS3)PRINCIPIBVS QVIg) CVRA DIV NON INFIMA VIXITQVORVM IVDICIO DIGNVS HONORE FVITSED QVOD EI TELLVS POSSET NIHIL ADDERE LAVDISIN SVPERO VOLVIT NOMEN HABERE CHOROSEPTEMBRIS TER QVINTA PIVM LVX ABSTVLIT ANNVMSI LECTOR QVAERIS LINEA PRIMA DABIT

Übersetzung:

(A) Dieses Denkmal stellte der hochwürdigste Fürst und Herr, Herr Ludwig, bestätigter Abt der Hersfelder Kirche, dem berühmten und hervorragendsten Mathematiker Friedrich Risner aus Ehrerbietung im Jahre des Herrn 1581.

(B) Der wegen seiner wissenschaftlichen Studien [berühmt] und durch deren praktische Anwendung noch viel berühmter war, der allein alle Schätze wissenschaftlicher Bildung in sich aufgenommen hatte, so daß ihn die königliche Kathedra in Paris, wo er die Lehrsätze des alten Syrakusaners (Archimedes von Syrakus) behandelte, durch seinen Ruhm bis zu den Sternen emporhob, [dieser] Friedrich Risner legte hier nach langer verdrießlicher Erduldung schwerer Krankheit die [vergänglichen] Teile seines Leibes nieder. Welche Würde und welche Geistesschärfe diesen Mann auszeichnete, dürfte niemand mit Worten hinreichend beschreiben können, erstrahlte er doch wie eine helle Leuchte am deutschen Himmel von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Bei den Fürsten, nach deren Urteil er großer Ehre würdig war, genoß er lange nicht geringe Aufmerksamkeit. Doch da ihm die Welt nichts weiter an Ruhm hinzugeben konnte, wollte er [lieber] im himmlischen Chor sein Ansehen haben. Der 15. Tag des September nahm diesen frommen Mann hinweg. Wenn du, Leser, das Jahr wissen willst, die erste Zeile wird es dir preisgeben.

Versmaß: Acht elegische Distichen.

Textkritischer Apparat

- Wie die letzte Zeile des Gedichts angibt, liegt der ersten ein Chronostichon zugrunde, das hier nur um der Verständlichkeit willen mittels größerer Lettern hervorgehoben wurde. Bei Hinweisen auf Chronogramme – vorzugsweise bei expliziten Hinweisen auf die erste oder andere Zeilen – muß eine optische Hervorhebung im Original nicht umgesetzt gewesen sein. Die Berechnung ergibt 1580, das Todesjahr Risners (Nr. 199).

- Gemeint ist der Mathematiker Archimedes von Syrakus.

- SERVAT Konvolut Hersfeld 119.

- QVANTA ebd.

- Die Haupthandschrift Schlegels hat als verwirrende, durch fette Überschreibung ausgeführte Korrektur ARE oder AVE, wobei letzteres wie andere Lesungen prosodische Probleme aufwirft, die nicht durch Lizenzen gemildert werden können. Offenbar konnte der ansonsten unzuverlässige Kopist der Gießener Schlegel-Handschrift diese Stelle vor(!) der Korrektur als ORE lesen, womit die prosodischen Probleme entfallen, so übrigens auch das Hersfelder Konvolut 119.

- Sic, eine Deklinationsform des griech. Lehnwortes Eous (ἑῷoς), in der drei Längen aufeinanderfolgen und so die Erfordernisse des Verses erfüllen.

- Beide konsultierten Schlegel-Handschriften – wie auch das Konvolut Hersfeld 119 – überliefern hier QVA, das prosodisch problematisch ist und keinen Anschluß an den Vorsatz bietet; ein QVAE wäre als Lesefehler leichter zu erklären, bietet aber nur Anschluß an LAMPAS, was nicht ausreichend erscheint.

Anmerkungen

- Der Text folgt hier den Schreibweisen Schlegels, die – so war festzustellen – oft originale wiedergaben; es dürften aber nicht alle Abkürzungen übernommen worden sein. Die Inschrift (B) schrieb Schlegel anscheinend aus Bequemlichkeit in Minuskeln, hier in Kapitalis umgesetzt wie in (A); ebenso u/U zu v/V. – Die Rekonstruktion und in Einklang damit das Verständnis des artifiziellen Textes wurde in Zusammenarbeit der Autoren mit PD Dr. Michael Oberweis, Mainz, und Prof. Dr. Fidel Rädle, Göttingen, erarbeitet, von denen letzterer eine dankbar angenommene, der Vorlage ebenbürtige literarische Übersetzung beisteuerte – hier wenigstens in Teilen übernommen.

- Gemäß teilweiser Umschrift und in Anlehnung an die Grabplatten des Verstorbenen (Nr. 199) und des Stifters (Nr. 213).

- Diese Passage, mit der der Ruhm des Verstorbenen in Ost und West kundgetan werden soll, ist angelehnt an eine von Johannes Secundus aus Den Haag (†1536) verfaßte Elegie, in der von Männern die Rede ist, (41) „Quorum de Borea vox exauditur ad Austrum, (42) Transit et Eoas Occiduasque domos.“, vgl. Elegiar. Lib. III, Eleg. XIV in: Iohannis Nicolaii Secundi Hagani opera omnia, ed. …. Petri Burmanni, denuo … Petri Bosscha, Bd. I, Leiden 1821, 217.

- Schlegel, fol. 188r; er nennt neben Rüdiger als möglichen Verfasser des Landauschen Bildtextes auch den Rektor Gudenus, der schon für Abt Michael Landgraf (Nrr. 179 f.) eine Oratio lugubris und andere Loblieder verfaßt hatte.

- Elegien (wie Anm. 3) I, 7 (36), ed. I, 47.

- Johann Thomas Freigius, P. Rami Professio regia, hoc est Septem artes liberales in Regia cathedra per ipsum Parisiis apodicta docendi genere propositae … Basel 1576.

- Vgl. Folkerts, Menso, „Risner, Friedrich“, in: Neue Deutsche Biographie 21 (2003), S. 646 [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd124534112.html.

Nachweise

- Schlegel, Abbatia, fol. 15v (Marginal zu Annotation m).

- Schlegel, Abbatia (Hs. Gießen) 25 f.

- Universitäts- und Landesbibliothek Kassel, fol. Ms. Hass. 119, 89–90, Konvolut Hersfeld.

Zitierhinweis:

DI 91, Hersfeld-Rotenburg, Nr. 201† (Sebastian Scholz und Rüdiger Fuchs), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di091mz14k0020105.

Kommentar

Die präzise Textüberlieferung Schlegels ist durch eine hier ausführliche Beschreibung der Lokalität ergänzt. Details zur Figur, etwa auch zu einem Wappen, oder zu Einzelheiten der Darstellung, Himmelskörper oder Instrumente fehlen hingegen und könnten, weil nicht im Fokus des Überlieferers stehend oder unkenntlich, unterschlagen worden sein. Der Stifter Abt Ludwig Landau stand dem gelehrten Risner wohl sehr nahe, und das trotz dessen Kontakten zu seinem calvinistischen Pariser Lehrer Petrus Ramus (1515–1572). Bild und Inschrift müssen besonders auffällig gewesen sein, sonst hätte der Sammler zum Fragebogen der landgräflichen Verwaltung 1719 mehr als gerade diesen Text und drei Glocken verzeichnet.

Den komplizierten und anspielungsreichen Text könnten der Rektor des Hersfelder Gymnasiums Christian Gudenus oder der Sekretär Georg Rüdiger (Nr. 226) verfaßt haben, der dem Grabstein seiner Gattin (Nr. 225) ein kleines Grabgedicht mitgab und von Schlegel als Verfasser der Bildbeischrift Landaus (Nr. 211/NNN) ins Spiel gebracht wurde.4) Für die Beschreibung des weitreichenden Ruhms des Friedrich Risner bemühte der Verfasser ein Bild aus den Elegien des Johannes Secundus von Den Haag3), aus denen auch die Formel NOMEN HABERE CHORO5), wenn auch in anderem Zusammenhang, entnommen sein könnte. Weitere Versatzstücke harren noch der Entdeckung. So ist SOPHIAE STVDIIS nur ein verbreiteter Ausdruck während die REGIA CATHEDRA von Paris sogar in einem postum veröffentlichten Werk des Lehrers Petrus Ramus vorkommt6) und die königliche Gründung des Collège (Royal) de France meint, an dem Ramus seinem Schützling Risner den Lehrstuhl für Mathematik testamentarisch vermacht hatte.7)